FASHION REVOLUTION

Japan

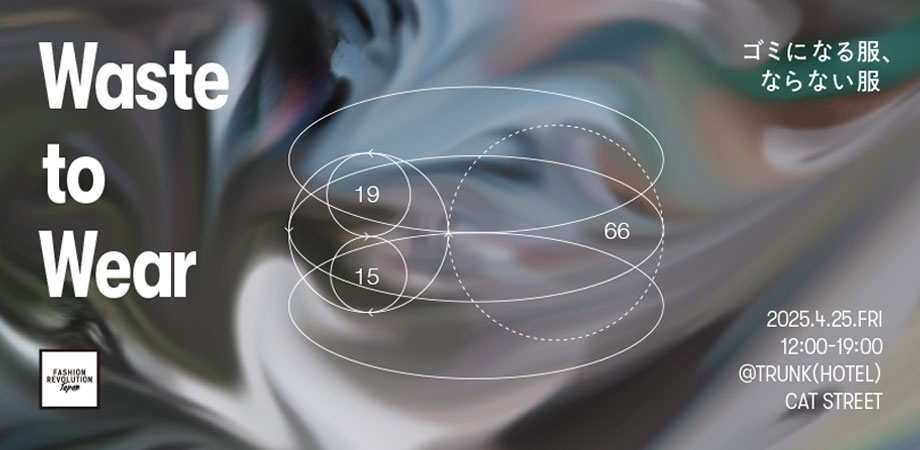

シンポジウム「Waste to Wear:ゴミになる服、ならない服」

2025年4月25日(金)、TRUNK (HOTEL)にて、シンポジウム 「Waste to Wear: ゴミになる服、ならない服」 を開催いたします。本イベントは、世界的なムーブメント FASHION REVOLUTION の日本支部であるFASHION REVOLUTION JAPAN が主催し、ファッション・繊維の循環の課題に取り組む国内外の最前線のプレーヤーを迎えて開催されます。

■ 開催概要

- タイトル:Waste to Wear: ゴミになる服、ならない服

- 日時:2025年4月25日(金) 12:00-19:00

- 会場:TRUNK(HOTEL) CAT STREET「KEYAKI」

- 住所: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目31

- 主催:FASHION REVOLUTION JAPAN

- 協賛:オールバーズ / 株式会社ゴールドウイン/ 菅公学生服株式会社 / 豊島株式会社 / レンチングファイバーズ社(テンセル™)

- 参加費:一般 5,000円 / 学生 2,500円 / アーカイブ視聴 1,000円

- 申し込み:Peatixよりお申し込みをお願いします。 https://fashionrevolution2025.peatix.com

*学生チケットをお申し込みの方は当日学生証のご提示をお願いします。

*アーカイブ動画は5月中旬頃の配信予定です。

■ 開催の背景と目的

服の供給量の増加に伴い、国内だけでも毎日1200トン近くの衣類がゴミとなっています(環境省 サステナブルファッションより)。この状況に対し、「服のゴミが増えるとどんな影響があるのか?」「なぜ服がゴミになるのか?」「服をゴミにしないためには何が必要か?」を多様な立場から議論し、多くの人が現状を知り、行動につなげることを目指します。

■ プログラム

13:15-14:00

【キーノートスピーチ】

「欧州の挑戦から学ぶ、繊維循環の最前線」

欧州で進む大規模な繊維廃棄物のリサイクル実証実験「T-REX」の最新事例と、日本が学ぶべきヒントを共有します。

登壇:

Anubhuti Bhatnagar氏(博士 / アアルト大学・T-REX)

Anubhuti Bhatnagar氏(博士 / アアルト大学・T-REX)

研究を通じて、循環型経済への移行に伴う社会的課題を調査し、雇用の混乱、コミュニティの立ち退き、消費者の抵抗、経済の変化など、移行による予期せぬ結果に光を当てる。現在は、欧州委員会の資金提供を受けているT-REXに携わり、13 のパートナーと協力して、繊維から繊維へのリサイクルを通じて繊維廃棄物管理のソリューションを開発している。このプロジェクトの中では、社会的ライフサイクル評価を適用して、新たなサプライチェーンの社会的影響を分析している。

タンペレ大学で理学博士号(技術)を取得、食品や農業廃棄物を熱分解によって貴重な製品へ変換させる研究をするとともに、そのプロセスの技術経済的および環境的影響を評価した

Elina Lewe 氏(博士 / アアルト大学・T-REX)

Elina Lewe 氏(博士 / アアルト大学・T-REX)

フィンランドのアアルト大学デザイン学部における、サステナブルな衣料品消費の分野の研究員。持続可能な衣類の再利用と廃棄の実践を促進する消費者向けの介入の設計と評価に焦点を当てている。 EU が資金提供するT-REX プロジェクトにおいて、繊維リサイクルと再利用の意識を高め、繊維リサイクルプロセスに一般の人々を参加させるための市民参加活動を組織する責任を担っている。

14:15-15:00

【トークセッション 1】

「日本から世界へ、ファッションロスゼロの展望」

ファッションロスの現状と政策、業界の最新動向について議論します。

登壇:

小泉進次郎氏(元環境大臣 衆議院議員)

小泉進次郎氏(元環境大臣 衆議院議員)

1981年神奈川県横須賀市生まれ。関東学院大学経済学部卒業後、2006年米国コロンビア大学院政治学部修士号取得。米国戦略国際問題研究所 (CSIS)研究員を経て、衆議院議員小泉純一郎氏秘書を務めた後、2009年8月衆議院議員初当選し現在6期目。

2011年10月、自民党青年局長に就任。2013年9月に内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官に就任し、東日本大震災からの復興に全力を尽くす。2015年10月、自民党農林部会長として農政改革に取り組む。2017年8月、自民党筆頭副幹事長に就任。2018年10月、自民党厚生労働部会長として人生100年時代に向けた新たな社会保障の実現に取り組む。 2019年9月、環境大臣 兼 内閣府特命担当大臣(原子力防災)に就任。2020年9月、環境大臣 兼 内閣府特命担当大臣(原子力防災)に再任。2021年3月、気候変動担当大臣を兼務。2021年11月、自民党総務会長代理に就任。2022年4月、自民党神奈川県連会長に就任。2022年9月、自民党国会対策委員会副委員長に就任。2023年10月、衆議院安全保障委員会筆頭理事に就任。2024年1月、衆議院安全保障委員長に就任。2024年9月、自民党選挙対策委員長に就任。2024年11月、衆議院経済産業委員会筆頭理事、自民党水産総合調査会会長、自民党政治改革本部事務局長に就任。2025年1月、自民党新しい資本主義実行本部事務局長に就任。

松田崇弥

株式会社ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO

小山薫堂が率いる企画会社オレンジ・アンド・パートナーズ、プランナーを経て独立。4歳上の兄・翔太が小学校時代に記していた謎の言葉「ヘラルボニー」を社名に、双子の松田文登と共にヘラルボニーを設立。「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、福祉を起点に新たな文化の創造に挑む。ヘラルボニーのクリエイティブ統括。東京都在住。双子の弟。Forbes JAPAN「CULTURE-PRENEURS 30」選出、第75回芸術選奨(芸術振興部門)文部科学大臣新人賞 受賞。NPO法人ニューロダイバーシティ理事。

著書「異彩を、放て。―「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える―」。

15:15-16:00

【トークセッション2】

「手放した服はどうなっているのか?調査データから読み解く」

消費者が手放した服の行方、日本の循環の課題と政策の動向をデータで読み解きます。

登壇:

向千鶴氏(CRANE&LOTUS代表 /ファッションジャーナリスト )

向千鶴氏(CRANE&LOTUS代表 /ファッションジャーナリスト )

横浜市出身。東京女子大学卒業。デニムアパレル会社エドウイン営業職、日本繊維新聞社記者を経て2000年にINFASパブリケーションズ入社。記者として主に国内外のデザイナーズブランドの取材を担当。2015年に「WWDジャパン」編集長に、2020年4月に執行役員「WWDJAPAN」編集統括サステナビリティ・ディレクターに就任。記者業務に加えて、ファッションスクールでの講義、省庁の有識者委員なども通じてファッション産業のサステナビリティ・シフトに尽力。2024年8月に独立し、CRANE&LOTUSを設立。引き続き「WWDJAPAN」サステナビリティ・ディレクターを務めつつ、活動の領域を広げている。

近藤亮太氏(環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 兼 循環型社会推進室長)

近藤亮太氏(環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 兼 循環型社会推進室長)

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 兼 循環型社会推進室長

1998年環境庁入庁。総合環境政策局、地球環境局、廃棄物・リサイクル対策部、中部地方環境事務所等に勤務したほか、原子力規制庁、警察庁、中間貯蔵・環境安全事業株式会社に出向。2023年7月から現職。プラスチック資源循環、第5次循環型社会形成推進基本計画の策定、循環経済への移行等を担当。

16:30-17:15

【トークセッション3】

「国際資源循環の可能性(リユースの未来)」

リユース・国際循環の最新レポートから未来の可能性と課題を議論します。

登壇:

坂野晶氏(株式会社ECOMMIT 上席執行役員CSO 兼 ESG推進室長)

坂野晶氏(株式会社ECOMMIT 上席執行役員CSO 兼 ESG推進室長)

兵庫県西宮市生まれ。大学で環境政策を専攻後、モンゴルのNGO、フィリピンの物流企業を経て、日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った徳島県上勝町の廃棄物政策を担うNPO法人ゼロ・ウェイストアカデミーに参画。理事長として地域の廃棄物削減の取組推進と国内外におけるゼロ・ウェイスト普及に貢献する。米マイクロソフトCEOらとともに、2019年世界経済フォーラム年次総会(通称ダボス会議)共同議長を務める。2020年より一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパンにて循環型社会のモデル形成に取り組む。2021年、脱炭素に向けた社会変革を起こす人材育成プログラムGreen Innovator Academyを共同設立。2023年1月より資源循環のインフラを担う「循環商社」株式会社ECOMMITのChief Sustainability Officerに就任。

Urska Trunk氏(チェンジング・マーケッツ財団 / シニアキャンペーンマネージャー)

Urska Trunk氏(チェンジング・マーケッツ財団 / シニアキャンペーンマネージャー)

チェンジング・マーケッツ財団のシニアキャンペーンマネージャーとして、合成繊維の使用や化石燃料への依存など、ファストファッションの環境への影響に取り組むことに重点を置き、ファッション業界の持続可能性の課題に取り組むキャンペーンを主導している。

17:30-18:15

【トークセッション4】

「服から服のリサイクルは、どうすれば本当に実現できるのか(リサイクルの未来)」

服のリサイクル技術の現在地と、実現への道筋を掘り下げます。

登壇:

髙尾正樹氏(株式会社JEPLAN 代表取締役 執行役員社長)

髙尾正樹氏(株式会社JEPLAN 代表取締役 執行役員社長)

1980年生まれ。大阪教育大学附属高校天王寺校舎卒業、2000年東京工業大学工学部(化学工学)に入学。同大学卒業後、2004年4月東京大学大学院にて技術経営を専攻。同大学院中途退学後、2007年1月に当社を設立、専務取締役に就任。綿を糖化してバイオエタノールにリサイクルする技術開発をはじめ、当社繊維リサイクル事業の技術開発を担う。2014年にPETリサイクルの技術開発に着手して以降、翌年2015年にはPET リサイクル技術を導入した北九州響灘工場の建設にも従事。2016年に現職に就任以降はパートナーとの資本提携やペットリファインテクノロジーの工場再稼働、PET ケミカルリサイクル技術の海外ライセンス展開を主導する。2013年より早稲田大学非常勤講師を兼務。

鎌田安里紗(一般社団法人unisteps共同代表理事)

鎌田安里紗(一般社団法人unisteps共同代表理事)

「多様で健康的なファッション産業に」をビジョンに掲げる一般社団法人unistepsの共同代表理事をつとめ、衣服の生産から廃棄の過程で、自然環境や社会への影響に目を向けることを促す企画を幅広く展開する。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(政策・メディア)。グローバルキャンペーンFASHION REVOLUTIONの日本事務局は一般社団法人unistepsが務める。

■ こんな方におすすめ

- ファッションやサステナビリティに関心のある生活者

- 環境問題に関心のある学生

- アパレル業界、商社、リサイクル事業者

- 政策立案者や行政関係者

- メディア関係者

■ お申込み

Peatixよりお申し込みをお願いします。 https://fashionrevolution2025.peatix.com

Instagram: @fashionrevolutionjapan

■ 終わりに

「手放した服はゴミになってしまうのか」。この問いに対する答えを、業界の内外から、次の時代を担うひとりひとりと一緒に探ります。ぜひご参加ください。

トレーサビリティツールキットを発刊しました

FASHION REVOLUTION JAPAN(運営:一般社団法人unisteps)は、未邦訳であった『トレーサビリティ・プレイブック』と『トレーサビリティ・ロードマップ』の2冊を発刊しました。この2冊の発行元であるTrusTraceは、スウェーデンに本拠地を置く、トレーサビリティプラットフォームと関連サービスを販売する事業会社です。FASHION REVOLUTION JAPANは、トレーサビリティと透明性を概念から実践にステップアップする年として、生の情報が詰まったこの2冊を日本の事業者・行政・生活者の皆様にご紹介したいと考え、許可を得た上でTrusTraceと広告や金銭的な取引は一切行わずに邦訳を行いました。

私たちがこの10年で感じた最も大きな変化は、生活者(消費者)が透明性を求めている、ということです。より具体的に言うと、「服を買うことが不安」と言う声を耳にします。自分が購入している服が自然環境や働く人に過度な負担を強いていないか、どのように確かめればよいかわからない、という状況です。値段やデザイン以外の情報も踏まえて、身につける服を選びたいのです。また、この10年でのもう一つの大きな変化は、透明性の担保を支えるテクノロジーやサービスが現れたことです。ブロックチェーン技術や、情報を集約するサイト、さまざまな形で、どのようにファッション産業の複雑なサプライチェーンを可視化できるか世界中でチャレンジが行われています。透明性の担保は、難しいけれど、不可能ではないのです。世界中で多くの人々が「透明性が必要だ」と声をあげ続けた10年。これからの10年は透明性を実装するフェーズになるでしょう。

翻訳書について

『トレーサビリティ・プレイブック』は2022年、『トレーサビリティ・ロードマップ』は2023年発刊のため、動きの速いサステナブルファッションの現場ではすでに古くなってしまっている情報も一部あるかもしれません。それでも、透明性に関する情報を包括的に提供できる本書は、皆さんにお伝えする意義があると思い、日本語版を取りまとめることとしました。これらの翻訳書では、欧米の法規制への対応に多くの字数が割かれています。EUやアメリカで一定額以上の売り上げがある日本の一部の大企業以外には、国内には関係のない話と映るかもしれません。しかし、対象となる企業のサプライチェーンに関与していれば対応が必要になってきます。また、日本にも将来的に同様の法規制が広がってくる可能性は十分にありますし、透明性の確保には法規制の遵守(罰金や税関での拘留の回避)以外にも多くのメリットがあります。

ダウンロードはこちらから

ファッションレボリューションの背景

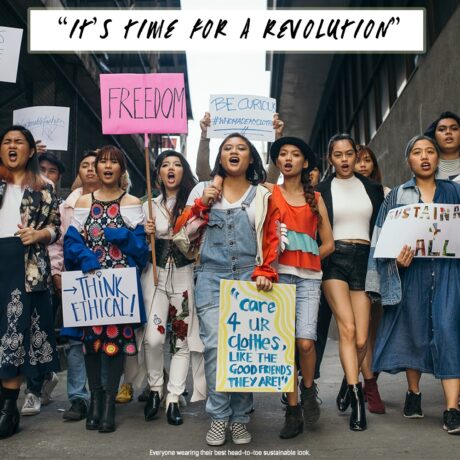

2013年4月24日バングラデシュにある「ラナプラザ」という複数の縫製工場が入居するビルが崩壊し、1100名以上の方が亡くなり、2500名以上の方が負傷するという痛ましい事故が起こりました。前日からビルの亀裂が見つかっていたにも関わらず操業を止めなかったことで事故が起こってしまったことから、短納期や工賃の圧迫などファッション産業の構造的な問題、そして「自社ブランドの服を誰がどこで作っているのかわからない」というサプライチェーンの不透明さが浮き彫りとなりました。

この事故を受け、イギリスが本部となり、世界中の消費者がSNSを通して「#whomademyclothes(私の服は誰が作ったの?)」と企業に問いかけるムーブメントとFASHIONREVOLUTIONに発展しました。日本はキャンペーン始動当初の2014年から参加しています。

FASHION REVOLUTIONとは

FASHION REVOLUTIONとは、ひとりひとりが 「私の服は誰が作ったの?#whomademyclothes 」と考えることからファッション産業の透明性を高めていくグローバルキャンペーンです。2014年にイギリスで立ち上がり、現在100を超える国が参加をしています。衣服を作る過程で自然環境に与えるインパクトや、生産に関わる人々の労働環境を把握することで、必要に応じて改善を行うことができます。「透明性」は「持続可能性」の前提となるものです。

FASHION REVOLUTIONはイギリスに本部を構え、約100カ国に支部を持つグローバルキャンペーンです。

参加方法

ファッション産業と透明性の現状を知り、

考えるためのレポートを発表しました。

ラナ・プラザの事故から 10 年の時に、社会に何を発信するのか。そんな 問いから FASHION REVOLUTION 2023の企画ははじまりました。その 中で、1 着の服の生産背景を長いタグを通して可視化する 「#RememberRanaPlaza Collection」を、 業界を横断して発表するこ とを計画しました。当初 は多くの賛同やポジティブなフィードバックを 頂いたものの、いざ実施に向けて参加企業をつのったところ 実際には多 くの壁にぶつかり、結局実施は叶いませんでした。

ラナ・プラザからの 10 年でファッション産業の透明性が改善したことを 示したかった私たちの思惑とは裏腹に、10 年が経ってもそれができない ことが明らかになりました。参加候補としてお声がけしていた企業から丁 寧な、しかしはっきりとしたお断りのメールが届くたび、少し落胆しなが らも、突きつけられた現実に向き合い、紐解いてみることに価値がある のではないかという考えが強くなりました。実際に、その後実施した企業 アンケートで明らかになった不 参加の理由を見ていくと、日本における 現状と課題が見えてきました。

そこで私たちは、こうした背景や理由を丁寧に明 らかにしていくこと が、日本のファッション産業の現状や課題を浮き彫りにし、また、ステー クホルダー間での思い違いがあれば改善のためにそれを示すこ とができ ると考え、消費者へのアンケートや専門家へのインタビューも実施し、 「#RememberRanaPlaza Collection 断念から考える日本のファッショ ン産業 の現在地」として、多くの人の協力を得ながら本レポートをまと めることとしました。ぜひご一読いただければと思います。

お問い合わせ

ファッションレボリューションジャパンへのご連絡は

こちらのフォームをお使いください。

メールでのお問い合わせは japan@fashionrevolution.org までお願いいたします。

RESOURCES

'What Fuels Fashion?' 2024

WHAT FUELS FASHION? ファッション透明性インデックス脱炭素編 世界最大のファッションブランド250社を対象 に、脱炭素と関連する情報開示についてラン キングした「ファッション透明性インデックス」 の特別版

READ

Fashion Transparency Index 2023

FASHION REVOLUTIONグローバルが毎年発表するファッション透明性インデックス(FASHION TRANSPARENCY INDEX)2023年版の日本語訳を発表した。最新版レポートによると、ファッション業界は、透明性向上に前進は見られるものの、世界的な不平等と気候変動危機に対処するため、まだ長い道のりを歩んでいる。

READ

Fashion Transparency Index 2020

世界の主流ファッションブランドと小売業者250社を対象に行われた調査社会的・環境的な方針と実践、そしてその影響についての情報をどの程度開示しているかを元にランク付けされています。

READ

Fashion Transparency Index 2021

世界の主流ファッションブランドと小売業者250社を対象に行われた調査社会的・環境的な方針と実践、そしてその影響についての情報をどの程度開示しているかを元にランク付けされています。

READ

Fashion Transparency Index 2022

世界の主流ファッションブランドと小売業者250社を対象に行われた調査社会的・環境的な方針と実践、そしてその影響についての情報をどの程度開示しているかを元にランク付けされています。

READLATEST POSTS

Vivienne Westwood, a fenntartható divat meghatározó alakja

Read moreDe la Sabra Marroquí al Izote de Zumpahuacán: Mitos y realidades de las fibras sostenibles en el mundo moderno

Read more

De la Pasividad a la Acción: ¿Cómo los Consumidores Pueden Exigir una Moda Más Responsable?

Read more

Greenhushing a divatiparban: az új negatív fenntarthatósági trend?

Read more日本の記事

ファストファッションについて考えるきっかけに 映画『ザ・トゥルー・コスト ~ファストファッション 真の代償~』を上映しよう!

Discover more

ファッションと環境問題

Discover more

ファッションレボリューション 学生アンバサダーになろう!

Discover more

良いものは良い!古い着物とトキメキで新しい価値を生み出す 田舎発ファッション「もんぺる」 An interview with mont-pell, a local fashion group in Japan:Creating new values from old Kimono and sparking joy.

Discover more